インピーダンスとは?測定方法や抵抗との違いをわかりやすく解説

2025/04/23

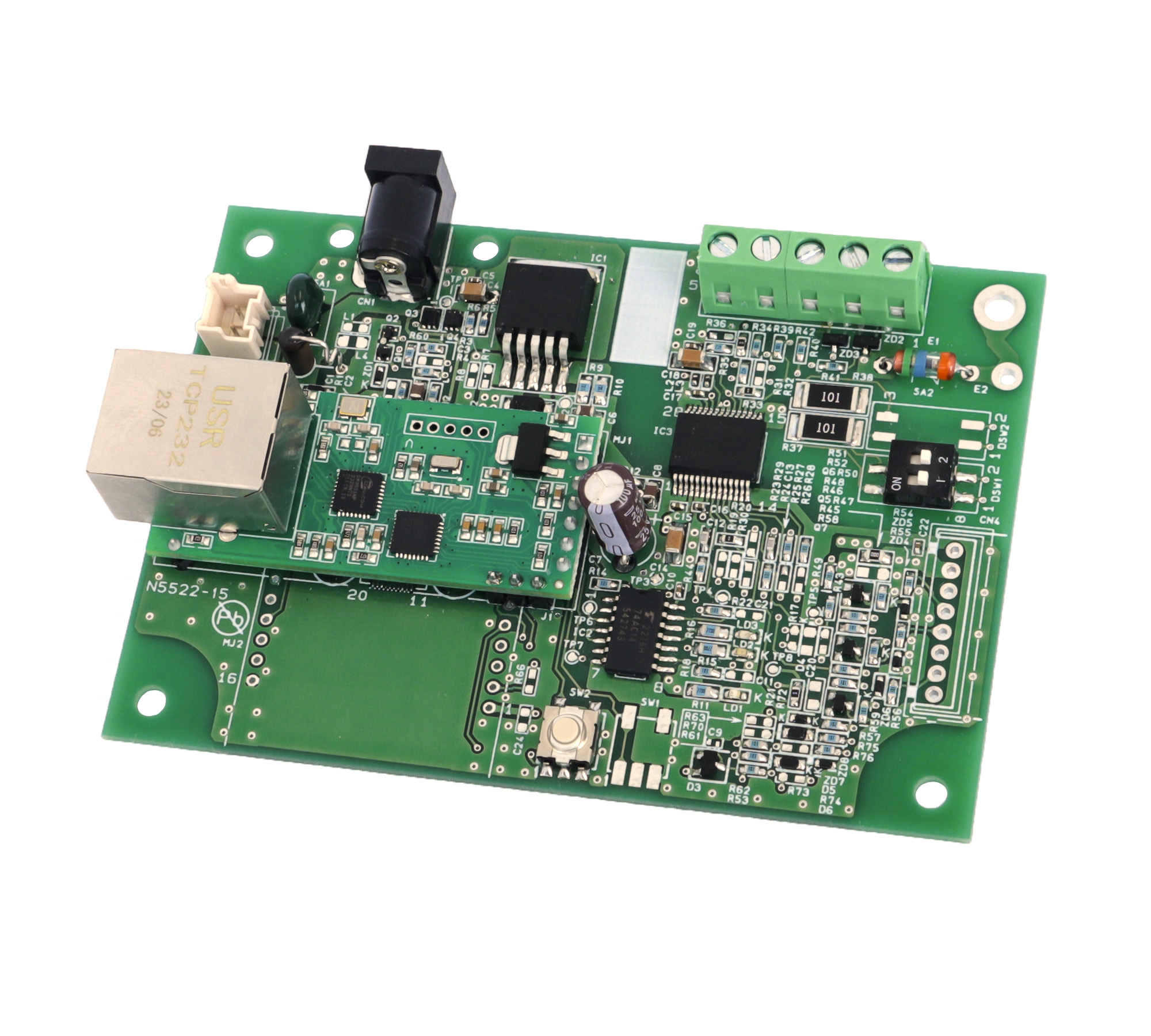

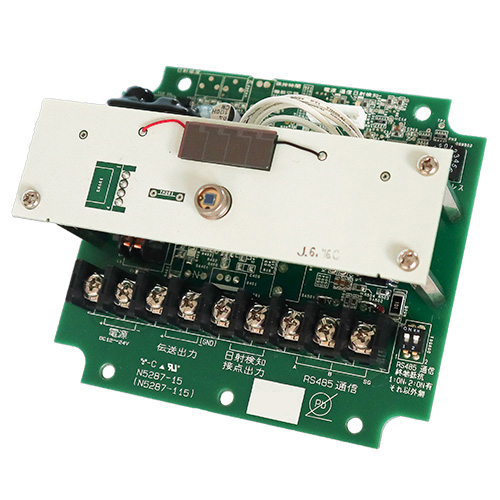

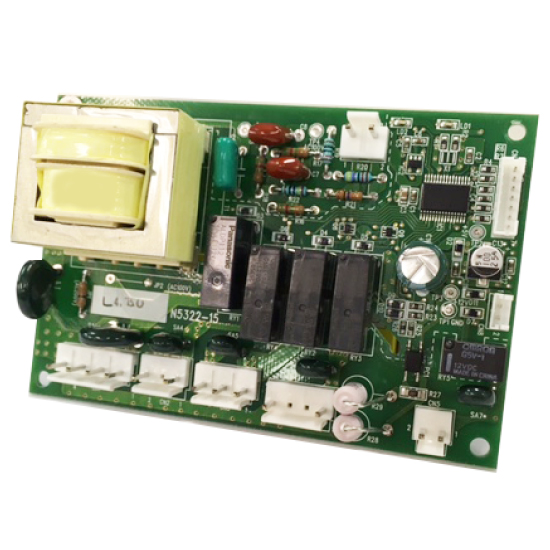

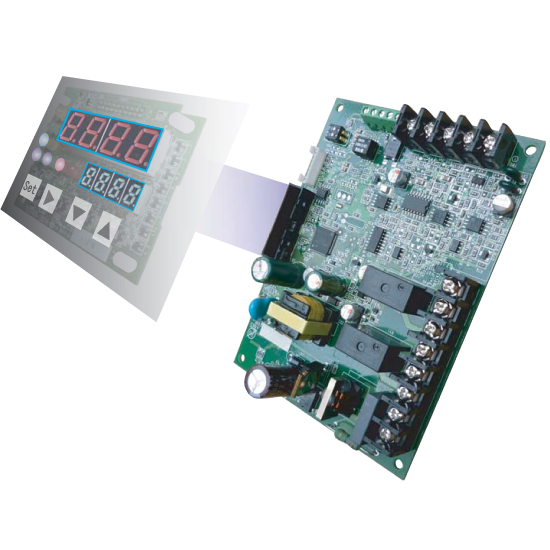

ODM基板開発

インピーダンスとは電気回路における「電気的な抵抗」を示す量であり、直流回路の抵抗と異なり、交流回路における電圧と電流の関係を示す重要な指標です。抵抗やリアクタンス、インダクタンスと混同されがちですが、それぞれの役割や特性には違いがあります。

本記事ではインピーダンスの基本的な定義や抵抗との違いをわかりやすく解説するとともに、RLC回路における特性や計算方法、さらに測定方法と注意点についても詳しく解説します。

インピーダンスとは?抵抗との違いを解説

インピーダンスとは、交流回路における「電圧と電流の比率」を示す量であり直流回路の「抵抗」とは異なる性質を持ちます。抵抗は電気エネルギーを熱に変換する特性を持ち、直流回路での電圧と電流の比率を示しますが、インピーダンスは交流回路における電圧と電流の比率を示し、抵抗だけでなくリアクタンスやインダクタンスなどの要素も含む複合的な量です。

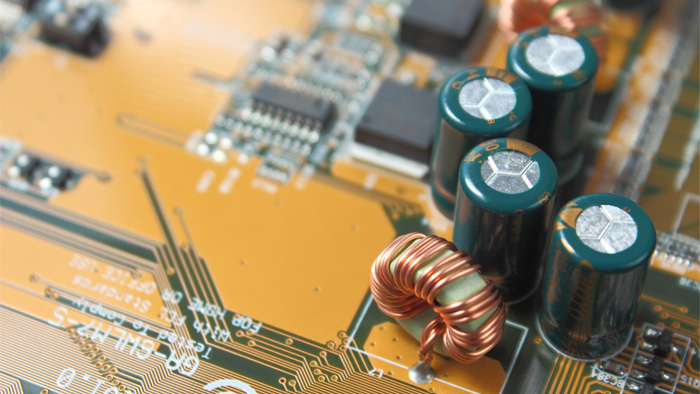

インピーダンスは、抵抗成分(R)とリアクタンス成分(X)を複素数として合成した形で表され単位はオーム(Ω)です。リアクタンスには、コンデンサのリアクタンス(キャパシタンスリアクタンス)とコイルのリアクタンス(インダクタンスリアクタンス)があり、周波数に応じて特性が変わります。

例えば、直列R-L回路(抵抗とコイルが直列に接続された回路)のインピーダンスは「𝑍=𝑅+𝑗2𝜋𝑓𝐿」で表され、並列R-C回路(抵抗とコンデンサが並列に接続された回路)の場合は「𝑍=1/(1/𝑅+𝑗2𝜋𝑓𝐶)」となります。これらを正しく理解することで、回路設計や測定における精度向上が期待できます。

インピーダンスを理解するための基礎知識

インピーダンスを正しく理解するためには、RLC回路の特性や計算方法を押さえることが重要です。RLC回路とは、抵抗(R)、インダクタンス(L)、コンデンサンス(C)が組み合わさった回路であり、これらの要素が直列や並列で接続されることでインピーダンスが決まります。直列RLC回路のインピーダンスは「𝑍=𝑅+𝑗(𝑋𝐿−𝑋𝐶)」で表され、リアクタンス成分はインダクタンスリアクタンス(𝑋𝐿)とキャパシタンスリアクタンス(𝑋𝐶)の差で決まります。一方、並列RLC回路では「𝑍=1/(1/𝑅+1/𝑗𝑋𝐿+1/𝑗𝑋𝐶)」という複雑な計算が必要です。

またインピーダンス整合とは、信号源の出力インピーダンスと負荷である入力インピーダンスを一致させてエネルギー伝達効率を最大化する技術です。整合が取れていないと信号が反射し、出力が低下するため注意が必要です。これらの基礎知識を理解することで、回路設計や測定の精度を高めることができます。

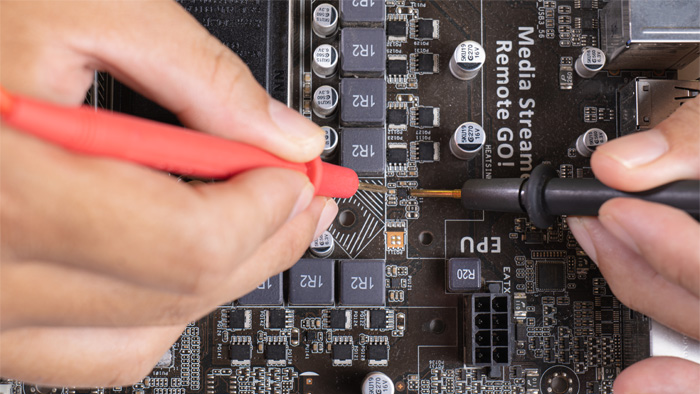

インピーダンスの測定方法と注意点

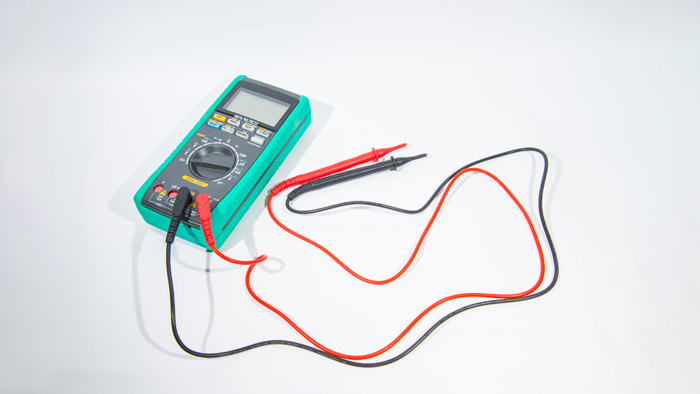

インピーダンスを測定するためには、インピーダンスアナライザやLCRメーターなどの専用機器を使用します。これらの機器を用いることで、周波数ごとのインピーダンス特性やリアクタンス成分を正確に把握できます。

インピーダンスの求め方は、直列回路では電圧と電流を直接測定して「𝑍=𝑉/𝐼」の公式でインピーダンスを求めます。一方、並列回路では電流が分流するため、電圧測定と電流測定を同時に行い、逆数を取って合成インピーダンスを算出します。

測定時には寄生インダクタンスや容量などの影響に注意が必要です。特に高周波では誤差が発生しやすいため、ケーブルの取り回しやシールド処理が重要になります。また、測定器自体のキャリブレーションが不十分だと誤差が拡大するため、定期的な調整と管理を徹底することが信頼性向上のポイントです。

ニッポーでは、回路設計からプリント基板の製造を行っています。基板の開発・製造について詳しく知りたい方はぜひお問い合わせください。